La naturaleza se conjuga con enorme esplendor en el Parque Nacional del Serengeti y cráter Ngorongoro. Es una composición maravillosa de colores, olores, luz, agua, animales y flora salvajes. Una plenitud para nuestros sentidos. Todo en una convivencia equilibrada, en el que el proceso de la vida marca el destino de todos los que allí habitan. La vida y la muerte se equilibran. Los felinos cazan y los grandes rebaños de herbívoros, especialmente ñus y cebras, parecen que tengan escrito en su primitiva consciencia que algunas de sus piezas van a ser víctimas, pero que no van a alterar el todo del grupo. El agua, las lluvias marcan el ritmo de las migraciones, el ritmo de los ciclos de fecundidad, los ritmos de la explosión verde de la vegetación. Y el sol en su amanecer y atardecer le da luces, tonalidades diferentes a este prodigio: le da fuerza a los verdes, pinta de intenso azul los cielos para que contraste con el blanco espumoso de las nubes y nos recrea con unos maravillosos arco-iris al final de un repentino y corto chubasco, que colabora con otro fantástico espectáculo: la formación de charcos y bolsas de agua que se convierten en espejos del cielo con la silueta de los reflejos de las acacias africanas.

Nosotros fuimos a Tanzania a principios de diciembre. Época de lluvias cortas, cuando el verde asoma y los grandes rebaños de herbívoros se mueven en busca de agua y pastos. Pero cualquier época del año es buena para visitar Tanzania. Todas las estaciones tienen su encanto. Volamos desde Barcelona con la compañía KLM, con escala en Amsterdam, hasta Arusha, localidad que sirve como punto de partida para los safaris. Allí descansamos la primera noche. Las guías no le prestan especial atención, pero nosotros le dedicamos al día siguiente un par de horas para recorrer alguna de sus calles principales y mercados y así percibir el bullicioso ritmo de la vida de sus gentes, su movimiento, el anárquico tráfico. No fue una visita en profundidad, pero sí muy interesante en nuestro primer contacto con Tanzania. Es una ciudad segura, pero hay que tener las precauciones habituales: No exhibir relojes, ni joyas, tener bajo control bolsas y cámaras fotográficas. Eso sí, en cuanto asomas por las calles, multitud de niños, jóvenes y mujeres te asedian para venderte cosas. Paciencia, son insistentes, mucho, pero no mal educados.

A media mañana nos recogieron en el hotel para empezar nuestro safari. Una recomendación. Contratad un guía/chofer sólo para vosotros. Explicadle cuáles son vuestros intereses, qué queréis ver y qué rutinas y horarios seguir. Cada persona, cada familia, cada grupo, puede tener ideas diferentes. Por eso es fundamental que la persona que os va a guiar conozca desde el primer momento cuáles son los objetivos de vuestro safari. Por ejemplo, para nosotros madrugar era prioritario, como lo era no perder tiempo en las comidas. En los parques hay zonas de picnic con lavabos vigilados bastante limpios. Y en los lodges te pueden preparar bolsas con frutas, yogures, pasta, pollo… El mismo guía se cuidará que a la mañana siguiente lo tengáis preparado antes de partir. Además, tiene encanto comer con un panorama sin igual… aunque cuidado con los monos que, si te despistas, te pueden ‘pringar’ el bocata. Pero no os precupéis, los guías saben como amedrantarlos… a pedradas.

A media mañana nos recogieron en el hotel para empezar nuestro safari. Una recomendación. Contratad un guía/chofer sólo para vosotros. Explicadle cuáles son vuestros intereses, qué queréis ver y qué rutinas y horarios seguir. Cada persona, cada familia, cada grupo, puede tener ideas diferentes. Por eso es fundamental que la persona que os va a guiar conozca desde el primer momento cuáles son los objetivos de vuestro safari. Por ejemplo, para nosotros madrugar era prioritario, como lo era no perder tiempo en las comidas. En los parques hay zonas de picnic con lavabos vigilados bastante limpios. Y en los lodges te pueden preparar bolsas con frutas, yogures, pasta, pollo… El mismo guía se cuidará que a la mañana siguiente lo tengáis preparado antes de partir. Además, tiene encanto comer con un panorama sin igual… aunque cuidado con los monos que, si te despistas, te pueden ‘pringar’ el bocata. Pero no os precupéis, los guías saben como amedrantarlos… a pedradas.

Nuestro aperitivo antes de llegar al Serengeti fue el Parque Nacional del Lago Manyara. Una pequeña maravilla. Debutamos dentro del 4X4 con el techo elevadizo para poder gozar de la más amplia y libre perspectiva. Te acostumbras a los baches y movimientos del vehículo sin darte cuenta ya que tu cabeza sólo se centra en visualizar animales y saborear un vegetación tan salvaje como cautivadora. Pronto nos topamos con un numeroso grupo de babuinos. Caras de pocos amigos. Peleas y jerarquías muy marcadas. E imágenes enternecedoras como la de una ‘mama’ con su cría sobre su espalda. Nos detuvimos un buen rato. Era la primera vez que veíamos estos monos de ‘culo pelado’ en su hábitat natural, no en la cautividad de un zoo. Era su vida y no una vida impuesta. Nos sobrecogió. Era estado puro. Seguimos. En estos 4x4 te puedes mover de un lado a otro. Tu cámara fotográfica puede disfrutar de todos los ángulos. Seguimos el camino extasiados por la frondosidad de la vegetación, del verde intenso en contraste con el azul del cielo. Poco rato después vislumbramos a lo lejos el Lago Manyara. Los prismáticos nos acercaron a una panorámica única: el color alcalino de un agua muy rica en minerales sombreada por el color rosa de miles de flamencos. Un espectáculo cromático que cambia de los azules a los verdes, siempre con el vapor rosa, según las horas del día. Un espejismo maravilloso gracias al movimiento del sol.

Disfrutamos del picnic saboreando este regalo de la naturaleza. Regresamos al 4x4 y pocos minutos después primer encuentro con las jirafas. Cruzaron nuestro camino. Solemnes, pacíficas. Nos observaban desde su alto mirador. Nosotros a ellas desde el mirador más modesto de nuestro 4x4. Iban en grupo y podíamos oír en el silencio el ruido que hacían al arrancar y masticar las hojas de los árboles. Era precioso ver cómo de vez en cuando asomaban por sorpresa su cabeza entre las ramas con el cuerpo tapado por el tupido bosque. Movimientos lentos, acompasados, elegantes. Pasaban de un lado a otro del camino, muy cerca de nosotros. No hablábamos, no queríamos distorsionar aquella escena envuelta de paz.

Seguimos nuestro lento camino. El chófer iba deteniéndose cada vez que avistábamos grupos de animales: Gacelas de Thompson, impalas, dik dik, monos de Vervey, mono azul, mangostas… especies que raras veces aparecen en revistas de safaris, pero que forman parte de la vida de estos parques. Era una explosión visual de fauna. Y en las llanuras aluviales cercanas al lago se dibujaban las siluetas de manadas de ñus y bisontes. De repente, en una zona frondosa, sentimos unos crujidos, como si alguien al caminar aplastara arbustos y ramas. Así era. Fue nuestro primer encuentro con los elefantes. Nos acercamos mucho. Su presencia era imponente. Pudimos observar durante muchos minutos cómo levantaban, desplazaban a los lados o retorcían sus trompas, con una habilidad, que nos sorprendió, para arrancar hierbas y hojas de los árboles. El color gris-negro de su piel contrastaba con el intenso verde de la vegetación. Este escenario nos puso las fotos fáciles.

Era media tarde. Nos despedimos del parque del Lago Manyara no sin antes encontrarnos con otra comitiva de babuinos. Este parque está situado en la espectacular falla del Valle del Rift. Nos alojamos en un lodge en la parte superior de la falla. La panorámica es fantástica. Nuestra llegada coincidió con una fina y breve lluvia que culminó con un precioso arco iris dibujado sobre el valle. A la mañana siguiente pudimos deleitarnos con unas fantásticas vistas del lago Manyara con sus tonalidades azul-verde suavizadas por la bruma y con el brillo tenue de los rayos del sol naciente. Os lo recomendamos: si podéis. alojaros arriba de la falla.

El mundo massai

Iniciamos nuestro segundo día camino del Serengeti. Para llegar a este parque la polvorienta carretera atraviesa la cresta del cráter Ngorongoro. Hay la opción de descender al cráter, dedicar el día para disfrutarlo y alojarse alli para ir al Serengeti la jornada siguiente. O hacer, al revés, como nosotros, primero Serengeti y de regreso, el Ngorongoro.

A la entrada del parque del Ngorongoro hay un punto de información que recomendamos visitar. En su interior hay una maqueta que dibuja todo el entorno del cráter, la zona volcánica adyacente y el trazado de la carretera que después de bordear su cresta desciende entre aldeas massai hasta las llanuras del Serengeti. Fue la mejor forma de ubicarse y visualizar el recorrido que íbamos a realizar aquella jornada.

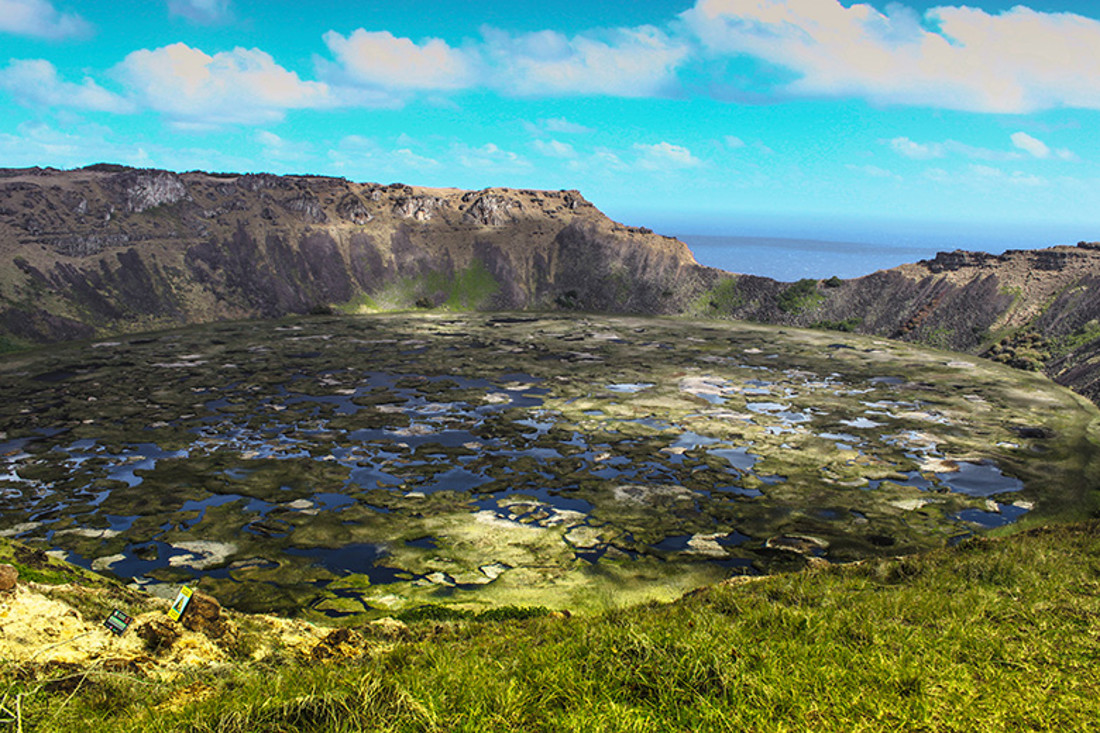

Nuestro objetivo al viajar a Tanzania no era sólo avistar fauna salvaje, sino también tener contacto con la forma de vivir de los massai en sus poblados de la falda del Ngorongoro y visitar los yacimientos arqueológicos de Oldupai, que algunos han calificado de cuna de la civilización. Dividimos conceptualmente la jornada en dos partes: Por la mañana la cultural y por la tarde, primer contacto con el Serengeti. Pero antes nos esperaba una maravillosa panorámica. Al culminar el ascenso a la cresta del Ngorongoro hay un mirador desde el cual se despliega toda la belleza natural de la caldera del cráter de 19 km. de ancho y 264 km2, encerrado por el anillo montañoso del volcán. No fue una sorpresa ya que las guías describen este lugar, pero hay que verlo para creerlo. Pasamos muchos minutos extasiados por las vistas, por el color verde emergente en el inicio de la época de lluvias, el azul alcalino de su lago más grande, por aquellas pequeñas manchas que se movían en grupo que con los prismáticos identificabas que eran ñus, cebras o búfalos, y por el fondo del azul intenso de un cielo acompañado de blancas y radiantes nubes con redondeces. Miraras por donde miraras era precioso.

Regresamos al vehículo y le pedimos al conductor que nos llevara a una aldea massai que conociera y tuviera cierta confianza con el jefe. El camino fue espectacular. El verde los pastos se combina con los marrones de las chozas de los poblados massai, la silueta de las acacias africanas y el colorido de la vestimenta de los massai que están por todas partes con sus rebaños de vacas, cabras u ovejas. Hay libros y artículos sobre ellos. No me extenderé. Sólo señalaré que aquellos bravos guerreros que mantuvieron a raya a los tratantes de esclavos y retaron a los primeros exploradores hoy deben luchar para conservar su identidad y lo que queda de sus tierras. Son gente con mucho orgullo. Hoy viven confinados en pequeñas áreas, una de ellas es el Ngorongoro, donde viven más de 40.000 massai que tienen derechos de pastoreo, aunque no se les permiten la agricultura estable. Un pueblo ganadero. Los rebaños son el elemento central de su vida y los trasladan de un lugar a otro en busca de fuentes de agua. Aquellos guerreros de antaño son los que se dedican ahora a proteger el ganado de los animales salvajes y a los trabajos más duros y peligrosos. Son polígamos. A las mujeres jóvenes se les practica la ablación y los varones son circundados en el umbral de la adolescencia, ritual para convertirse en guerreros.

Nuestro guía se salió de la carretera y campo a través se dirigió hacia un poblado massai. Antes realizamos una parada ‘hidráulica’ a la sombra y cobijo de una acacia africana. Minutos después ya estábamos a las puertas de la aldea. Nos recibe uno de sus portavoces –nos comenta nuestro guía que son elegidos por los guerreros y ancianos- que en correcto inglés nos pide una ‘ayuda’ de 20 dólares por persona. Nos comenta que este dinero es para hacer mejoras en la comunidad, por ejemplo, en la escuela que después nos enseñarían. Estas aldeas son auténticas, la gente vive realmente en ellas al estilo tradicional. Cuando los visitantes regresan a la carretera su vida continúa como si nada hubiera pasado.

A la entrada del poblado nos obsequian con un ritual de bienvenida. Hombres y mujeres vestidos de gala realizan bailes y cantos entorno a nosotros. Cuando terminan nos invitan a entrar. Otro portavoz (aunque los massai no tengan jefe en el sentido tradicional, éste sí que tiene maneras y porte de líder) nos explica cómo se organiza el grupo, nos enseña dónde guardan los rebaños por la noche y cómo los protegen con una ‘alambrada’ de ramas y arbustos secos con espinas. A continuación nos invita a entrar en una de las casas. Una experiencia inolvidable. Estas casas las construyen las mujeres con tierra, paja y excrementos de vaca (no huele). Son bajísimas. Hay que entrar agachado. En el interior, hay dos camas con pieles que hacen de colchón, dos banquitos y en el centro, unas piedras que forman un círculo y en su interior tronquitos de leña. Es su cocina. Y su calefacción. Encima de la casa, una pequeña abertura. Hace de ventana y también de chimenea. Es difícil imaginar la cantidad de humo que se acumulará en aquel minúsculo espacio, casi sin luz, cuando se cocina. Difícil de asimilar para una mentalidad occidental como la nuestra. Antes de salir de la casa, vislumbramos en la oscuridad un pequeño bulto que se mueve en una cama debajo de una mantita de piel. Es un niño. Auténtico.

Otra vez a la luz del día, el portavoz nos enseña la escuela. En total no serán más de 10 metros cuadrados. Los niños están sentados en el suelo de barro seco. Los menos tímidos nos cantan y algunos incluso salen a la pizarra –una pizarra que necesitaría un recambio urgente- para mostrarnos que conocen los números y deletrean las vocales (en inglés). Observamos las caras de los niños: unos sonríen, a otros la vergüenza les hace esconder sus caras, otros cuchichean con sonrisitas de complicidad –seguro que sobre nuestra piel y aspecto- Igual que harían niños de cualquier parte.

En el centro del poblado nos ofrecen algunas artesanías. Cada casa tiene su propio taller. Son sencillas manufacturas. Compramos algunas. Un recuerdo distinto a los tópicos. A la puerta del poblado nos despide el portavoz-lider que ha actuado de anfitrión. Tiene sentido del humor. Me pregunta cuántas vacas quiero por mi esposa y mi hija (en la tradición massai así se compran las mujeres). Ante mi cara de sorpresa, se pone a reír y me da un golpe en la espalda. Las bromas también existen en el mundo massai.

Y a dentro del vehículo, alejados del poblado, antes de llegar a la carretera, encontramos un grupo de jóvenes massai con anchas rayas blancas pintadas en la cara. Le peguntamos a nuestro guía qué hacen allí aquellos adolescentes y que significan sus pinturas. Nos lo explica. Los adolescentes después de la circuncisión tienen que abandonar el poblado, pasar un tiempo buscándose la vida fuera, madurar mental y físicamente para alcanzar el nivel de guerrero. Sólo después de este tránsito ya pueden regresar al poblado con su nueva jerarquía.

Regreso a nuestro remotísimo pasado

Ya estamos de nuevo en la polvorienta ruta. Después de esta zambullida en el mundo massai, nos vamos dirección a la garganta de Olduvai en busca de un remotísimo pasado. Hay que desviarse unos cinco kilómetros para llegar al lugar, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Africa.. Tiene poco de estético, pero impacta. No hay verde, hay piedra y polvo pero dos millones de años de historia. A pocos metros de donde dejamos el 4x4 hay un mirador con cuatro mesas para hacer un picnic mientras liberas tu mente observando el barranco, hasta donde llegue tu vista, de 48 kilómetros de profundidad. Estábamos solos, se respiraba paz. Allí hay un pequeño, modesto, pero riquísimo museo. Unas maquetas representan los distintos fósiles y estratos de la investigación arqueológica. Pero lo que más impacta es la reproducción de unas huellas catalogadas de primates erguidos. El director del museo tuvo la genial idea de comparar estas huellas con las que dejó el astronauta Arsmtrong en la superficie de la Luna. Hay unas fotos para facilitar la comparación al visitante. Las dos muestran cómo el talón primero y luego el dedo pulgar del pie se hunden en la superficie arenosa para buscar la estabilidad del cuerpo. Una evidencia de que aquellos primates tenían libres las extremidades superiores. Hagamos una prueba nosotros. Vayamos a la playa, donde rompe el agua. Andemos de pie y después a gatas. Comparemos las huellas antes que el agua las difumine. Veremos que cuando caminamos erguidos nuestros talones se hunden en la arena, como en las huellas reproducidas en el museo. A gatas sólo se hunden los dedos.

Al salir regresamos al mirador. Intentamos interpretar la enorme panorámica en base a la información recibida en el museo. Arqueólogos de todo el mundo realizan excavaciones en este lugar. Sus trabajos han dejado al descubierto diferentes estratos de los yacimientos. Un profesor tanzano de arqueología –trabaja en la Universidad y es asesor del museo- se acercó a nosotros para explicarnos que en este lugar se han hallado fósiles de más de 60 homínidos como el homo habilis y el homo erectus. También aquí se encontró el cráneo simiesco de hace 1,8 millones de años conocido como Australopithecus. En Africa hay otros yacimientos como Oldupai, pero en ninguno se concentran en sus diferentes estratos fósiles de homínidos de distintos tiempos, separados por miles de años, que representan la evolución hacia el homo sapiens. Cuando el profesor se despidió, nos quedamos un buen rato dando rienda suelta a nuestra imaginación, tratando de hacer el ejercicio imposible de regresar a más de millón y medio de años atrás en el tiempo y ver cómo eran y cómo vivían nuestros remotísimos ancestros. Una visita interesantísima. La recomendamos.

Era mediodía. Tocaba poner rumbo al Serengeti. En poco más de hora ya estábamos en la entrada del parque. La primera impresión fue la de una inmensa llanura verde cubierta por rebaños de ñus y cebras en convivencia. Compartían el incipiente pasto de las primeras lluvias madrugadoras. Sensación de bullicio y vida. De repente, nuestro chófer exclama: ‘¡leones a la derecha!’. Fue nuestro primer contacto con el llamado rey. Tranquilos, tumbados, bostezando. Aún así imponen respeto. El grupo sería de diez. Machos dominantes, hembras, leones jóvenes. De vez en cuando, algunos se levantaban, atravesaban el camino delante del vehículo para pasar al otro lado. Estuvimos mucho rato observando sus gestos, sus movimientos haciendo ráfagas de fotos (al bostezar mostraban sus tremendas armas capaces de matar animales tan grandes como una jirafa). Aquella indolencia empezó alterarse. Pronto supimos por qué. Nuestro guía (parecía que en lugar de ojos tuviera prismáticos) señalando con el dedo nos dijo: ‘mirad allí, guepardos`. Lejos, entre las hierbas se veían sus siluetas moviéndose. Se acercaban a nosotros, es decir, también se acercaban a los leones. Pero la sabiduría del instinto les hizo desviar su camino para no entrar en colisión con el terreno marcado por los leones. Ambos bandos se miraban pero no hubo pelea. Nuestro chofer dio marcha atrás y nos dejó frente a los guepardos. Animal precioso. Muy musculado. Tiene más apariencia de galgo que de felino. Es el más veloz (puede alcanzar los 100Km/h pero se agota a los 300 metros y necesita media hora para recuperarse). No tiene la fuerza ni la dentadura de los leones. Tampoco posee garras suficientes para trepar los árboles como los leopardos. Los guepardos se distinguen de éstos por las rayas oscuras de su cara. El grupo de tres que pasó por delante nuestro se subió a un termitero, un pequeño montículo que les sirvió de atalaya para controlar visualmente la situación. Inolvidable aquellas casi dos horas entre leones y guepardos. Nos quedaba un buen trecho hasta llegar al lodge donde íbamos a pasar la noche. Un trayecto precioso junto a herbívoros, charcas con siluetas de hipopótamos, algún grupo de elefantes. El sol empezaba su caída. El cielo iba enrojeciendo. Poco después de su máximo fulgor se fue convirtiendo en un rosáceo azulado, que reflejado en las pequeñas lagunas y charcas, ofrecía una postal preciosa. Cuando la noche ya estaba sobre nosotros llegamos al lodge. Había sido un día intenso. El Serengetti nos esperaba al siguiente.

Amanecer con leones

A las cinco y media de la mañana ya volvíamos a estar en el 4x4. No había pasado ni media hora cuando nuestro guía detiene el vehículo. Delante, un grupo de leones estaba tumbado junto al camino, quizás sesteando después de una buena caza. Enorme espectáculo. Nosotros allí rodeados de estos animales. Nos pusimos en el ‘mirador’ del 4x4 y saboreamos aquellas casi dos horas observando y fotografiando todos sus movimientos. Los rayos del sol naciente daban una luz especial a aquellas escenas. Nuestro madrugón había tenido la primera recompensa. Un anticipo de lo que sería el día. Nuestro recorrido por el océano verde del Serengeti salpicado por las acacias en forma de paraguas fue una maravilla. Un escenario que todos hemos disfrutado en películas. Nos fuimos encontrando con elefantes, jirafas, más leones, babuinos, gacelas, hienas… Múltiples paradas para observarlos de cerca. Un paraíso de la fauna salvaje. A lo largo de las horas, el sol iba ascendiendo y cambiaba los colores naturales de este escenario. Pero este paraíso tenía una cuenta pendiente con nosotros: el leopardo. Un animal tímido, solitario, difícil de ver. Tienen hábitos nocturnos y suelen descansar sobre los árboles. Esto les distingue de los guepardos que viven en grupos familiares, son diurnos y, como dijimos, no tienen garras suficientes para trepar los árboles. Como nuestro guía sabía la obsesión que teníamos por ver el leopardo, se metió por caminos y lugares en su búsqueda. Y hubo suerte. En medio del verde apareció silueta. Paso elegante y majestuoso. Nos acercamos. Despacio. Se iba acercando medio sumergido en la alta hierba. De pronto con pocas y potentísimas zancadas se encaramó hasta la cima de un árbol. Unos movimientos de estética pura. Y allí quedó. Observando, como vigía, de un lado hacia otro, en busca de presas. El sol, entre las hojas, iluminaba su preciosa piel y sus profundos ojos verdes. Unas de las mejores imágenes para el recuerdo.

Quedaba día por delante y nos esperaba otra gran escena, la de los hipopótamos. Hay una zona con unas rústicas barandas desde las cuales observar una gran charca repleta de estos enormes animales, que conviven con cocodrilos. Es un área vigilada, con aseos, y puedes bajar del vehículo para disfrutar de un gran espectáculo. Recomendamos que no miréis el reloj, que estéis todo el rato que vuestra curiosidad e inquietud os pida. Cada segundo ocurre algo: Hipopótamos que abren sus enormes bocas y muestran sus poderosos dientes, que juegan, que se pelean, que salen y entran del agua con movimientos torpes, unos flotan adormecidos, otros, con movimientos bruscos sacuden el agua, todo acompañado de roncos y disonantes ruidos. Y dos cocodrilos, imperturbables, contemplaban una película que para ellos es diaria.

El Serengeti nos estaba regalando muchas imágenes. Ya de regreso a nuestro lodge nos encontramos con una escena que ejemplifica el equilibrio entre la vida y la muerte, que mencionaba al principio, en este mundo salvaje. Un león acababa de cazar una cebra. Mientras disfrutaba de su manjar, a unos metros, dos hienas y, encima de un arbusto, un buitre, esperaban a que el león satisfaciera su estómago. En cuanto el felino harto se marchó, acudieron a por los restos de la cebra. Es el papel de carroñeros que la naturaleza les ha dado. La última experiencia de un día tan intenso como el anterior.

Al día siguiente, otro madrugón. La excitación por ver más no deja espacio a la pereza. Seguimos disfrutando de un Serengeti generoso. Nos topamos con un numeroso grupo de elefantes que se esparcía por el verde y algun grupo se apretujaba a la sombra de una acacia paraguas cuando el sol más pegaba. Más jirafas, leones, otro leopardo oteando sobre un árbol su territorio de caza, antílopes, hienas, los omnipresentes ñus y cebras. Una explosión interminable de fauna. Antes de acabar nuestra visita al fascinante Serengeti , el parque nos ‘regaló’ una bellísima postal de despedida: tres leones encima de un enorme bloque piedra. El azulísimo cielo del fondo permitió un recuerdo fotográfico aún más rotundo.

Nuestro chófer puso rumbo hacia el Ngorongoro. De hecho retomamos, en sentido inverso, la carretera que nos había llevado desde la cresta del cráter al Serengeti. Nada más salir del parque volvimos a encontrar el colorido de los massai y sus poblados. Empezaba a oscurecer cuando llegamos a nuestro lodge. Recomendamos escoger alojamiento en el borde superior del cráter con vistas a su caldera. Nosotros tuvimos el privilegio de gozar de una puesta de sol y amanecer espectaculares. Era el preludio de la maravilla que íbamos a disfrutar al día siguiente.

La magia del Ngorongoro

Importantísimo madrugar. El descenso de la cima del cráter hacia el interior de la caldera es magia pura. Antes del inicio, cuando el sol ya ha asomado por encima de la muralla volcánica, recomendamos permanecer varios minutos mirando hacia abajo, hacia la caldera, abrir todas las ventanas de vuestra sensibilidad para que penetre aquella maravilla de nubes reflejadas en el espejo de unos de los lagos, tonos azules, alcalinos, y rosáceos combinados con el verde brumoso del pasto que se ve desde arriba. Cuando iniciéis el pronunciado descenso no dudéis en pedirle al chófer que os vaya haciendo paradas. Desde cada recodo, la postal es preciosa. Saboread este descenso sin prisas. Veréis cómo aquellas diminutas manchas que se agitaban juntas poco a poco se an agrandando hasta que al final, al llegar a la caldera, se convierten en ñus, cebras o búfalos. O cómo el verde brumoso que veíamos desde arriba se va despejando hasta alcanzar el verde nítido de la hierba. Cualquier superlativo es válido para calificar esta experiencia.

Cuando el vehículo llegue al llano de la caldera, mirad hacía arriba y girad progresivamente la cabeza. Veréis las escarpadas paredes, de entre 400 a 600 metros, del cráter como una muralla volcánica, por encima de las cuales asoma la luz y el azul del cielo iluminan este mágico escenario. A partir de entonces el contacto cercanísimo con la enorme concentración de fauna es continuo. Te cruzas con la miradas de grandes herbívoros como búfalos con impresionantes cornamentas; con el continuo movimiento de las cebras cuyo colorido de rayas oscuras sobre fondo blanco son parte importante del decorado natural; los siempre presentes ñus con sus barbas y aspecto pacifico; grupos de elefantes, avestruces, algunas hienas esquivas y lejanas; grupos de facóceros, más conocidos como pumbas, con sus crías, armados con sus siniestros colmillos; leones tumbados sobre la alfombra verde marcando territorio. Pero la gran atracción del parque es el rinoceronte negro. Quedan pocos. Fueron las grandes víctimas de los furtivos por el valor de sus cuernos frontales. A media mañana nuestro guía localizó uno. Nos acercamos. El animal impresiona con la afilada arma que tiene encima de su morro. Inmóvil, arrogante, permite que unos pájaros paseen por encima de su coriácea piel. Son los únicos que se le acercan. Es la imagen animal más primitiva que hemos visto en nuestro safari, quizás porque estamos más familiarizados con el elefante.

A primera hora de la tarde, después de encontrarnos con otro grupo de leones y luego hipopótamos en un lago, iniciamos el ascenso a las paredes del cráter para dejar el Ngorongoro. Como despedida, otras fabulosas vistas, éstas desde un anfiteatro distinto (se asciende por un camino distinto al que se desciende). Un recuerdo para siempre.

Pusimos rumbo hacia el Parque Nacional del Tarangire. Si el del Lago Manyara había sido el aperitivo, éste iba a ser el postre después de la ‘suculenta comida’ del Serengeti y Ngorongoro. Pasamos la noche en un tented lodge. Buena experiencia. Tiendas amplias, con suelo de madera, ducha y servicios en su interior. Y desde su terraza pudimos asistir a una preciosa puesta de sol, junto a cebras, ñus o pumbas que se pasean entre las tiendas. Eso sí, en cuanto el sol se pone, por precaución, no te puedes mover por el campamento sin que te acompañe un vigilante. Ya en la tienda puedes dormir con toda tranquilidad.

Al día siguiente nos esperaba el Tarangire. La entrada estaba a 17 kilómetros de donde habíamos dormido. Este parque se puede definir como el jardín de los baobads y la casa de los elefantes. Vale la pena visitar este parque. El baobad es un gigante con robustísimo y ancho tronco y frondosísimas copas. Da personalidad a este parque y sus enormes dimensiones hacen pequeños a animales tan altos como la jirafa. Lo baña el río que da nombre a este parque: el Tarangire. En sus zonas pantanosas se reúnen manadas de búfalos, ñus, antílopes acuáticos, impalas, cebras y, por supuesto, elefantes, que son los dueños. Los felinos son más difíciles de ver aunque tuvimos suerte y, nada más entrar en este parque, encontramos un grupo familiar de leones. Pero la gran parte de la jornada la disfrutamos en compañía de elefantes. Observamos cómo en las zonas pantanosas las hembras bañaban a sus crías con la ‘ducha’ natural de sus trompas; cómo grandes grupos atravesaban caminos con sus crías en el centro para protegerlos; cómo devoraban vegetación para llenar su mastodóntico estómago; cómo grupos se vigilaban y emitían estruendosos ruidos para marcar territorio. Espectáculo genuino. El día a día de los estos enormes animales lo estábamos viviendo muy de cerca. Pasaban por delante y por detrás de nuestro vehículo. Sólo a un grupo de hembras pareció molestarles nuestra presencia cuando una de sus crías se alejó un poco de su cobijo. En segundos fue ‘devuelta’ al centro del grupo y quedó escondida por el voluminoso cuerpo de sus protectoras. Todas estas escenas ambientadas por los fabulosos baobads.

Llegábamos al fin de nuestro safari. A media tarde, con la cabeza y las cámaras fotográficas repletas de recuerdos, nuestro chofer/guía puso rumbo al aeropuerto. Nos envolvía la sensación de pena que siempre sigue cuando terminan las grandes experiencias. A las 19,00 horas llegábamos al aeropuerto. Facturación de equipajes, relleno de impresos y cuando mostramos el pasaporte en la ventanilla correspondiente el oficial nos pregunta: ‘¿Qué pasa con la política española? ¿Y eso de la independencia de Catalunya? ¿Volverá a ganar el Barça la Liga?’. Respuestas tópicas y de cortesía. En la sala donde aguardábamos para el embarque hicimos esta reflexión: De la maravilla del mundo salvaje regresábamos al mundo de la globalización que muchas veces también es salvaje. Con una diferencia: en el animal es instinto y supervivencia; en el hombre es mal instinto o maldad.

A las siete de la mañana salíamos del hotel dirección al aeropuerto. Habíamos pasado tres días visitando Santiago de Chile y nos aguardaba un colofón de viaje fascinante: La Isla de Pascua. Sentíamos una agitación especial. Habíamos leído mucho sobre este remoto destino, navegado por webs para ver videos, pero sabíamos que la realidad iba a desbordar las ideas preconcebidas que teníamos. Nos separaban 3.800 kilómetros, unas cinco horas de vuelo, para aterrizar en aquel micromundo inmerso en interrogantes y misterios. Todo eran preguntas: ¿Cómo surgió una cultura única en un lugar tan remoto? ¿De dónde venían sus primeros pobladores? ¿Cómo podían vivir y abastecerse en tal aislamiento? ¿Por qué esculpieron gigantes de piedra como los moai? ¿Qué significaban? ¿Dioses o ancestros? ¿Cómo fueron capaces de mover estas moles si no habían descubierto la rueda? ¿Qué sucedió para que aquella cultura desapareciera súbitamente?

A las siete de la mañana salíamos del hotel dirección al aeropuerto. Habíamos pasado tres días visitando Santiago de Chile y nos aguardaba un colofón de viaje fascinante: La Isla de Pascua. Sentíamos una agitación especial. Habíamos leído mucho sobre este remoto destino, navegado por webs para ver videos, pero sabíamos que la realidad iba a desbordar las ideas preconcebidas que teníamos. Nos separaban 3.800 kilómetros, unas cinco horas de vuelo, para aterrizar en aquel micromundo inmerso en interrogantes y misterios. Todo eran preguntas: ¿Cómo surgió una cultura única en un lugar tan remoto? ¿De dónde venían sus primeros pobladores? ¿Cómo podían vivir y abastecerse en tal aislamiento? ¿Por qué esculpieron gigantes de piedra como los moai? ¿Qué significaban? ¿Dioses o ancestros? ¿Cómo fueron capaces de mover estas moles si no habían descubierto la rueda? ¿Qué sucedió para que aquella cultura desapareciera súbitamente? A pocos metros, a la izquierda, un segundo altar, el Ahu Vari Uri. Uno de los más antiguos sobre el que se alzan restos de cinco moai que revelan los efectos de una erosión que ha ido difuminando sus rostros y formas. Y a la derecha, un tercero. Este muy peculiar. El altar llamado Ahu Ko te Riku está formado por un solo moai de cinco metros (se cree que fue tallado en el siglo IX). Luce un pukao (sombrero rojizo de cuyo origen hablaremos más adelante) y se han reconstruido sus ojos en base a un original encontrado en el norte de la isla hecho de coral blanco, con un círculo de piedra volcánica rojiza como pupila. Esta mirada pétrea e inmóvil desde las alturas de un gigante de piedra fue para nosotros el primer impacto para entender el poder que estas moles ejercían sobre la mente de los poblados a los que impertérritamente observaban. A lo largo de nuestro recorrido por la isla esta experiencia se iría repitiendo.

A pocos metros, a la izquierda, un segundo altar, el Ahu Vari Uri. Uno de los más antiguos sobre el que se alzan restos de cinco moai que revelan los efectos de una erosión que ha ido difuminando sus rostros y formas. Y a la derecha, un tercero. Este muy peculiar. El altar llamado Ahu Ko te Riku está formado por un solo moai de cinco metros (se cree que fue tallado en el siglo IX). Luce un pukao (sombrero rojizo de cuyo origen hablaremos más adelante) y se han reconstruido sus ojos en base a un original encontrado en el norte de la isla hecho de coral blanco, con un círculo de piedra volcánica rojiza como pupila. Esta mirada pétrea e inmóvil desde las alturas de un gigante de piedra fue para nosotros el primer impacto para entender el poder que estas moles ejercían sobre la mente de los poblados a los que impertérritamente observaban. A lo largo de nuestro recorrido por la isla esta experiencia se iría repitiendo. Nuestro primer destino fue el Ahu Tongariki, la plataforma más monumental, de 100 metros y 15 moais. Cogimos la carretera del este. Nos saltamos lugares arqueológicos que dejamos para el último día. En poco más de media hora llegamos a aquella imponente panorámica. Colosos de piedra volcánica, de espaldas a la brumosa bahía escarpada de piedras con el arco azul profundo de mar coronado por el blanco de la espuma. Desde la altura –el moai más alto del Tongariki tiene quince metros- su mirada imponía, o mejor, acongojaba. A espaldas del mar, éste es el impacto que debían producir en los poblados a pocos metros de sus pies. Era primera hora de la mañana, estábamos solos. Se oía el sonido del viento al pasar entre estos colosos y el del oleaje. Era el momento para hacernos preguntas: ¿Qué raza humana representan con esta nariz larga y aletas nasales bien dibujadas, con orejas muy estiradas que a veces tienen un disco en el lóbulo, labios abultados con un mentón saliente que ofrecen imagen de desdén y frente prominente con las cuencas oculares bien marcadas? ¿Qué significado tenían? Una posible respuesta a este enigma es que representaban a los ancestros, daban fuerza a los líderes de los poblados, protegían a sus gentes e imponían sus dogmas, sus tradiciones. Eran una máxima autoridad de piedra. Aquellos profundos ojos no sólo parecían mirar, sino también pensar e imponer. Sentados delante de aquellos colosos, mirándolos fijamente, intentamos entender que para aquellas aldeas debían ser mucho más que moles de piedra, representaban posiblemente su universo de ideas, creencias y valores. Algo así como dioses que imponen respeto y miedo.

Nuestro primer destino fue el Ahu Tongariki, la plataforma más monumental, de 100 metros y 15 moais. Cogimos la carretera del este. Nos saltamos lugares arqueológicos que dejamos para el último día. En poco más de media hora llegamos a aquella imponente panorámica. Colosos de piedra volcánica, de espaldas a la brumosa bahía escarpada de piedras con el arco azul profundo de mar coronado por el blanco de la espuma. Desde la altura –el moai más alto del Tongariki tiene quince metros- su mirada imponía, o mejor, acongojaba. A espaldas del mar, éste es el impacto que debían producir en los poblados a pocos metros de sus pies. Era primera hora de la mañana, estábamos solos. Se oía el sonido del viento al pasar entre estos colosos y el del oleaje. Era el momento para hacernos preguntas: ¿Qué raza humana representan con esta nariz larga y aletas nasales bien dibujadas, con orejas muy estiradas que a veces tienen un disco en el lóbulo, labios abultados con un mentón saliente que ofrecen imagen de desdén y frente prominente con las cuencas oculares bien marcadas? ¿Qué significado tenían? Una posible respuesta a este enigma es que representaban a los ancestros, daban fuerza a los líderes de los poblados, protegían a sus gentes e imponían sus dogmas, sus tradiciones. Eran una máxima autoridad de piedra. Aquellos profundos ojos no sólo parecían mirar, sino también pensar e imponer. Sentados delante de aquellos colosos, mirándolos fijamente, intentamos entender que para aquellas aldeas debían ser mucho más que moles de piedra, representaban posiblemente su universo de ideas, creencias y valores. Algo así como dioses que imponen respeto y miedo. Los escultores atacaban la roca volcánica con herramientas de basalto. Todos los moais son de una sola pieza. Dado su enorme tamaño la tarea debía requerir un gran esfuerzo. Hay varios moais a medio terminar, como el Gigante, un moai de 20 metros, el mayor jamás labrado, que sigue con su base unida a la roca, que permite imaginar la pesada tarea. Empezaban a esculpir la piedra volcánica desde arriba y se seguían por los lados hasta dejar una quilla por el centro de la espalda que les amarraba a la roca. Las enormes esculturas se cincelaban en la ladera del volcán. Cuando estaban a punto de terminar, se excavaba una zanja varios metros más adelante. Después rompían la quilla que les ataba a la roca y el moai ‘fabricado’ se deslizaba cuesta abajo hasta que su base se colocaba dentro de la zanja y se ponía ‘de pie’ a la espera de ser trasladado. Con los cientos de años, estas zanjas se han ido rellenando de tierra y el aspecto que ofrece la cantera es la de una ‘colección de cabezas’ en la ladera del volcán con el resto del cuerpo enterrado. Se calcula que hay unas 400 piezas en esta cantera.

Los escultores atacaban la roca volcánica con herramientas de basalto. Todos los moais son de una sola pieza. Dado su enorme tamaño la tarea debía requerir un gran esfuerzo. Hay varios moais a medio terminar, como el Gigante, un moai de 20 metros, el mayor jamás labrado, que sigue con su base unida a la roca, que permite imaginar la pesada tarea. Empezaban a esculpir la piedra volcánica desde arriba y se seguían por los lados hasta dejar una quilla por el centro de la espalda que les amarraba a la roca. Las enormes esculturas se cincelaban en la ladera del volcán. Cuando estaban a punto de terminar, se excavaba una zanja varios metros más adelante. Después rompían la quilla que les ataba a la roca y el moai ‘fabricado’ se deslizaba cuesta abajo hasta que su base se colocaba dentro de la zanja y se ponía ‘de pie’ a la espera de ser trasladado. Con los cientos de años, estas zanjas se han ido rellenando de tierra y el aspecto que ofrece la cantera es la de una ‘colección de cabezas’ en la ladera del volcán con el resto del cuerpo enterrado. Se calcula que hay unas 400 piezas en esta cantera.